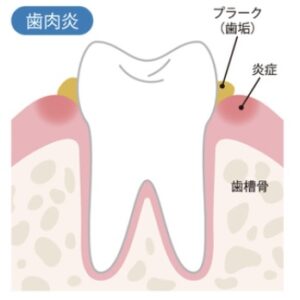

◆歯肉炎

小児の歯周疾患のほとんどは歯肉炎で、歯周病はまれです。 歯肉炎の罹患状況は、乳歯列期20~30%、混合歯列期40~50%、中高生 60~90%と増齢的 に増加します。プラークが主原因のプラーク性歯肉炎(歯垢関連歯肉炎)と全身疾患や薬物、機械的要因などが関連する非プラーク性歯肉炎に大別できます。

1) プラーク性歯肉炎

従来の単純性や不潔性歯肉炎のように、ブラッシングの不徹底による歯垢停滞が原因の歯肉 炎をいいます。歯垢除去で治癒しますが、再発しやすいです。 初期には歯間乳頭の炎症が強く、次第に辺縁歯肉の発赤・腫脹を伴うようになります。 歯垢が停滞しやすく、ブラッシングしにくい部分にみられ、上下顎前歯部唇側と上顎臼歯頬 側に多くつきます。2) 非プラーク性歯肉炎

(1) 萌出性歯肉炎

乳歯・永久歯の頭出または交換期に辺縁部に炎症が生じたものです。 プラーク性を併発することが多い。混合歯列期の前歯部辺縁や臼歯部の咬合面を覆う歯肉弁 にみられ、萌出完了とともに徐々に消退するが、自然治癒しなければ切除することもありま す。(2)歯肉肥厚

習慣性口呼吸による口唇閉鎖不全の小児で歯肉肥厚がみられます。歯肉粘膜が常時乾燥状態 になり、睡液の自浄作用が低下するからです。(3)歯肉退縮

前歯部の反対咬合や交叉咬合による咬合性外傷から、動揺と歯肉退縮を生じます。 混合歯列期の切歯萌出期にみられます。上下顎前歯唇側のブラッシング圧が強すぎる場合も 歯肉の退縮が起きるので注意です。(4)思春期関連性歯肉炎

中学生前後の思春期にみられ、女児のほうが多いです。直接的な原因はプラークであるが、 性ホルモン分泌が歯肉炎に影響しています。(5)歯肉増殖

薬物性歯肉増 全身疾患に対する薬物の長期投与の副作用として生じます。 抗てんかん薬(抗痙攣薬)のフェニトイン(ダイランチン)、免疫抑制剤のシクロスポリン A、高皿圧薬あるいは抗狭心症薬として使用される Ca拮抗薬のニフェジピンなどがありま す。 プラークの停滞により症状が悪化するため、プラークコントロールが重要です。軟組織疾患

①小帯

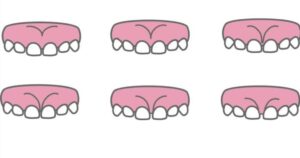

1) 上唇小帯の異常

切歯乳頭部付近に付着していた小帯が、歯槽骨成長や歯の前出に伴っても位置を変えず、歯 槽項を越えて口蓋切歯乳頭まで小帯線維が入り込んだものです。 小帯の肥大により口唇移行部で扇状に広がり、口腔前庭部の自浄性が低下します。 正中離開、歯の萌出障害、切歯位置異常、発音障害(サ行)、哺乳障害の原因となります。 上口唇を上方に牽引すると、小帯付着部位の歯肉に貧血帯ができる(ブランチテスト) こ とで小帯線維の進入が診断できます。 乳首の捕捉・吸啜時に障害や影響がなければ、乳歯列期は経過観察とし、上顎中切歯萌出完 了または側切南萌出開始時に正中離開があれば切除・伸展術を行います。ブラッシング困難 な場合には、乳歯列期でも切除することがあります。2) 舌小帯の異常

出生時には舌尖付近に付着している小帯が、成長過程で後方へ退縮・移動しなかったことに よる症状です。乳児期では哺乳障害の原因となることがあります。 幼児期以降は構音障害(ラ・タ・サ行)の原因となり、舌の前方発出時に、舌部がハート状 に凹んだり、歯列や口腔外に出せず丸まります。また、開口状態で上顎切歯口蓋側や切歯乳 頭都に舌尖を付けられない。 哺乳障害が明らかであれば可及的すみやかに舌小常(切離)延長術を行います。 発音障害のみであれば運動訓練しながら発育による位直変化を待ち、変化がなければ切除し ます。手術は言語発達の完成前の4~5歳頃までが望ましく、手術後は、創部の癒着や拘縮 を防ぐためにも運動訓練が必要です。 次回は、乳幼児の口唇、歯肉の所見、舌の疾患についてお話します☺️育芯会では、全ての患者様に安心して診療を受けていただけるよう、感染管理の研修を行い、

「正しい感染管理システム」、「常に清潔なクリニック」を心がけています。

今後も徹底した感染管理を行っていきますので、安心してご来院下さい。

皆さまのご来院心よりお待ちしております。

◆東京流通センター歯科クリニック◆

https://trcdc.com

◆ハートリーフ歯科クリニック東大島◆

https://heartleaf-dc.jp

◆ビーノ御徒町歯科クリニック◆

https://bino-dc.jp

◆ココロ南行徳歯科クリニック◆

https://kokoronangyo-dc.jp

◆人形町駅前クロス歯科・矯正歯科◆

http://umygame4.xsrv.jp/ningyocho/

乳幼児の歯肉・粘膜の疾患